ギタリストなら一度は耳にしたことがあるであろう、国産ハンドメイドエフェクターブランド「SOBBAT(ソバット)」。その中でも特に高い評価を受けているのが、オーバードライブペダル「Drive Breaker DB-1」です。プロ・アマ問わず多くのプレイヤーに愛用され、真空管アンプライクなナチュラルな歪みと、幅広い音作りの自由度で長年にわたり支持され続けています。

本記事では、SOBBAT Drive Breaker DB-1の音質・特徴・使い方を実機レビューしながら、その魅力を徹底的に解説します。現在購入を検討している方や、手持ちのオーバードライブと比較したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

Drive Breakerはどんなエフェクター?

Drive Breaker(DB-1)はどのような特徴を持つエフェクターなのでしょうか?まずは音を聴いてみてください。

①国産ハンドメイドで製作されるSOBBATブランドの代表的オーバードライブ

SOBBAT(ソバット)は日本のエフェクターブランドで、1台ずつ丁寧にハンドメイドで製作されています。Drive Breaker DB-1はその中でも特に人気が高く、ブランドの顔とも言えるモデルです。国内で設計・生産されているため、品質の高さとサウンドへのこだわりが感じられます。

②チューブアンプのようなナチュラルで温かみのある歪みが特徴

DB-1の最大の魅力は、真空管アンプで歪ませたような、自然で立体感のあるオーバードライブサウンド。過剰にコンプレッションされた人工的な歪みではなく、ピッキングの強弱に応じて音がダイナミックに変化します。

③クリーンブーストからミディアムゲインまで対応可能な幅広いゲインレンジ

ゲイン幅が広く、ほとんど歪ませない状態でのクリーンブースターとしての使い方から、しっかりとしたロック・ブルース向けのドライブサウンドまで対応。ジャンルや使用環境を選ばず、幅広く活躍できる1台です。

④ギターのピッキングニュアンスやボリューム操作に忠実に反応

プレイヤーのタッチや表現力をそのまま活かすレスポンスの良さもポイント。ギター側のボリュームを絞るとクリーン寄りになり、開けると滑らかな歪みに変化します。感度の高いプレイヤーにとっては非常に扱いやすい特性です。

⑤トゥルーバイパス仕様で音痩せが少ない

ペダルをオフにしたときに、ギターの信号がそのまま出力に流れる“トゥルーバイパス”回路を採用。これにより、エフェクターを通しても原音の音質が損なわれにくく、クリーンな信号を保つことができます。

他のOver Driveとの違いは?

SOBBAT Drive Breaker DB-1は「オーバードライブペダル」に分類される製品ですが、一般的なOver Drive(特にBOSS OD-1やTube Screamerなど)と比べると、いくつかの明確な違いがあります。以下にその主な相違点を解説します。

①よりアンプライクなサウンド設計

一般的なOver Driveは中域にピークを持たせた「ミッドブースト型」のサウンド傾向が強く、特にTS系(Tube Screamer)はその典型です。DB-1はそうした“味付け”が控えめで、より真空管アンプを自然に歪ませたようなトーンを目指して設計されています。中域の押し出しが強すぎず、原音のキャラクターを保ったままナチュラルに歪みます。

②ダイナミクスとレスポンスが非常に豊か

多くの定番Over Driveは圧縮感がやや強めで、音が均一になりがちですが、DB-1はピッキングの強弱やギターのボリューム操作に繊細に反応します。そのため、弾き手のニュアンスを活かしたいブルースやジャズ、ロックプレイヤーに特に好まれます。

③ゲインの可変幅が広い

TS系やOD-1は比較的ロー〜ミディアムゲイン向けですが、DB-1はクリーンブーストに近いセッティングからミディアムハイゲインまでカバーできる柔軟性があります。ブースターとしても、単体でメインの歪みとしても使えるのが強みです。

④サウンドの色付けが少なく、ジャンルを選ばない

一般的なOver Driveは個性的なカラーを持つものが多く、ギターやアンプとの相性が出やすいですが、DB-1はよりフラットで汎用性の高いサウンドです。ロック、ブルース、ジャズ、ポップスなど幅広いスタイルで扱いやすく、ジャンルを問わず活用できます。

⑤ハンドメイドによる高品質・高価格帯

BOSSやIbanezのOver Driveに比べて、DB-1はハンドメイドでパーツも厳選されており、価格帯も高め。その分、音質や耐久性、信頼性において優れています。

どんなジャンルに使えるの?

DB-1はそのサウンドの多様性により、さまざまな音楽ジャンルに柔軟に対応することができるエフェクターです。以下は、DB-1が特に合ういくつかのジャンルです。

①ブルース

軽いクランチや、ニュアンス豊かなオーバードライブが求められるブルースでは、DB-1のタッチレスポンスの良さが真価を発揮します。ギターのボリューム操作だけでクリーン〜ドライブを自在に行き来でき、チューブアンプのような歪みを求めるプレイヤーに最適。

②ロック

ミディアムゲインで芯のある太い歪みを作れるため、王道のロックリフやソロにもマッチ。マーシャル系アンプとの相性も良く、70~90年代ロックの音作りに特に向いています。

③ジャズ/フュージョン

滑らかでコンプレッションが強すぎない歪みは、コードワークやメロディックなソロを多用するジャズ系プレイヤーにも好まれます。軽く歪ませたクランチトーンで、アタック感と温かみを両立できます。

④ポップス

サウンドの色付けが少なく、原音を大切にした設計のため、ボーカル主体のアンサンブルでも埋もれにくく扱いやすい。バッキングで少し歪ませたい場面などに自然に馴染みます。

DB−1を使用しているギタリストは?

以下のギタリストはDB−1を使用してる、または使用していました。

①布袋寅泰

BOØWYやソロ活動で知られるロックギタリスト。ドライブ系ペダルとしてSOBBAT製品を愛用していたとされ、DB-1もその一つとして挙げられることがあります。

②Char

日本を代表するブルース/ロックギタリスト。SOBBATの開発者とも交流があり、ブランド初期からの使用者のひとりとされています。DB-1のナチュラルな歪みはCharのプレイスタイルにもマッチ。

③山内総一郎(フジファブリック)

オルタナティブやシューゲイザー寄りのサウンドを支えるプレイヤーとして、SOBBATのペダルを使用。明確にDB-1と名指しされた場面もあり、クリーン〜ドライブの使い分けに利用していたようです。

④浅井健一(元BLANKEY JET CITY)

歪みの効いたロックサウンドが特徴のギタリスト。独自の音色追求の一環でDB-1など国産ブティックペダルを組み込んでいた時期があります。

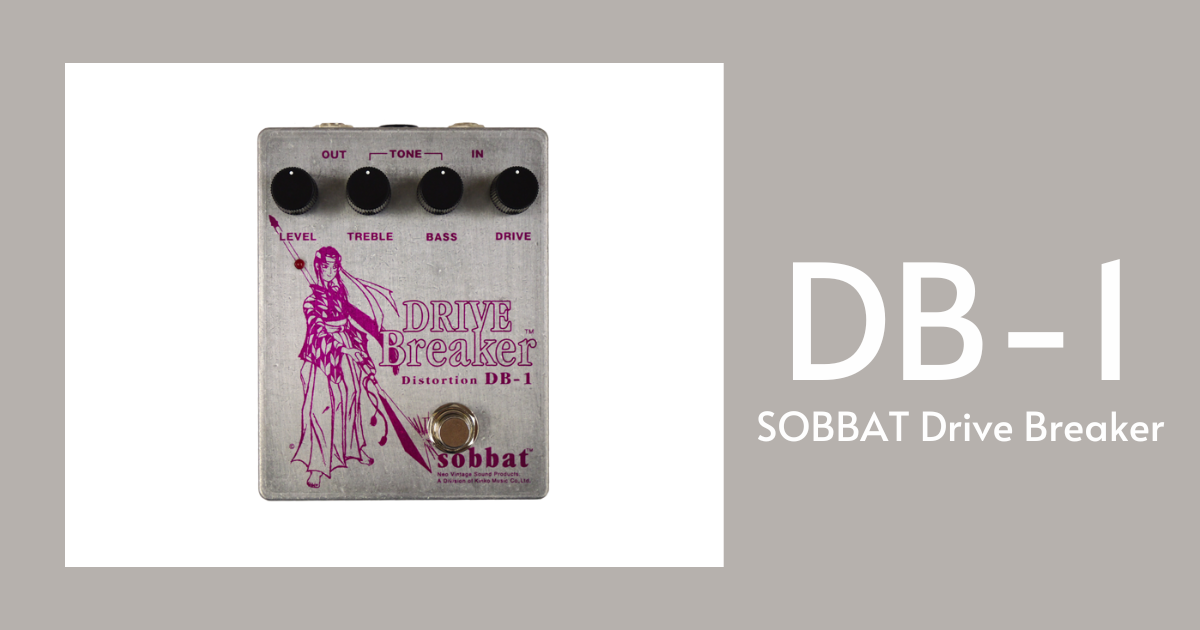

Drive Breakerのツマミはどうなっている?

Drive Breakerのツマミについて解説していきます。

①LEVEL

LEVELは、エフェクトON時の出力音量を調整するためのツマミです。Drive Breaker DB-1では、このノブを活用することで、歪みの量に関係なく音圧を確保できるのが特徴です。たとえば、DRIVEを抑えめにしてもLEVELを上げればクリーンブーストとして使用でき、アンプや他のエフェクターをプッシュする用途にも適しています。

②TREBLE

TREBLEは、高音域の出方を調整する役割を担っています。音の明るさや抜けの良さを左右する重要なポイントで、ギターやアンプがこもり気味に感じる場合は、このツマミを上げることでシャープなサウンドに整えることができます。逆に高域が耳につくような場面では控えめに設定することで、バランスの良いトーンが得られます。

③BASS

BASSは、低音域の量感をコントロールするためのツマミです。音に太さや迫力を加えたいときに効果的で、ローエンドをしっかり出したいときに活躍します。ただし、上げすぎると音がもたついたり、他のパートと干渉しやすくなるため、バンド全体のサウンドを意識した調整が求められます。自然な効き方をするため、ギターやアンプのキャラクターに合わせて微調整しやすいのも特徴です。

④DRIVE

DRIVEは、歪みの量を調整するツマミで、クリーンに近い軽いクランチから中程度のオーバードライブまで幅広く対応します。Drive Breaker DB-1の最大の魅力は、DRIVEを上げても音が潰れすぎず、ピッキングのニュアンスがしっかりと表現される点です。アンプライクでナチュラルな歪み感が得られるため、プレイヤーのタッチや表現力を活かしたサウンド作りに向いています。

Drive Breakerの用途別セッティング例

SOBBAT Drive Breaker DB-1の用途別セッティング例について、それぞれの目的やサウンドの傾向を解説つきでご紹介します。

①クリーンブースター的に使う

このセッティングは、アンプのクリーンチャンネルや軽いクランチサウンドに太さと存在感を加えるブースター的な使い方に適しています。Driveつまみをほぼゼロに設定することで歪みは最小限に抑えつつ、Levelを上げることで芯のある音圧をプラスできます。EQは原音を活かすフラットにしておくと自然な持ち上がりになります。

| LEVEL | 高め(3時〜MAX) |

| TREBLE | 12時(フラット) |

| BASS | 12時(フラット) |

| DRIVE | 最小(7時)〜8時 |

②ブルースやカッティング向けの軽いクランチ

このセッティングでは、ウォームでミッド寄りのトーンが得られ、タッチに対して非常に敏感でニュアンス豊かな演奏が可能になります。ピッキングの強弱に応じて歪みが心地よく変化し、ブルースやスロージャズのギターソロにぴったりです。Bassを少し持ち上げることで太く丸い音像が得られます。

| LEVEL | 12時〜1時 |

| TREBLE | 控えめ(10時〜11時) |

| BASS | やや高め(1時) |

| DRIVE | 9時〜10時 |

③オールラウンドなロックリズム用

このセッティングは、ギターソロやハードロック系リフの主張を強めたい場面に向いています。Driveつまみをしっかり上げることで厚みのあるドライブサウンドを得られ、Trebleを上げることで抜けと明るさを調整できます。Bassはやや控えめにすると音が膨らみすぎず、バンドアンサンブルでも埋もれにくくなります。

| LEVEL | 12時〜1時 |

| TREBLE | 1時〜2時(やや強調) |

| BASS | 11時〜12時(やや控えめ) |

| DRIVE | 2時〜MAX |

④ファンクやクリーンカッティングのエッジ出し

この用途では、歪みは控えめに、高域を強調してカッティングのキレとスピード感を強調するのがポイントです。Trebleを強めに設定し、Bassは抑えることでアタック感が鋭くなり、ファンクやソウルなどの歯切れの良いクリーントーンに適したサウンドになります。

| LEVEL | 高め(1時〜2時) |

| TREBLE | 2時〜3時 |

| BASS | 11時 |

| DRIVE | 最小〜9時 |

⑤アンプの歪みにプラスしてゲインブースト

アンプ側ですでにある程度歪んでいる場合、Drive Breakerはゲインブースターとしてさらに歪みを加えたり、音の輪郭を整える役割として活躍します。Driveは中程度に抑え、Trebleを少し上げて抜けを意識したセッティングにすると、アンプとの相性を活かしたナチュラルなブースト感が得られます。

| LEVEL | 12時前後 |

| TREBLE | 12時〜1時 |

| BASS | 12時 |

| DRIVE | 10時〜12時(軽めに追加) |

Drive Breakerに似ているエフェクターは?

SOBBAT Drive Breaker DB-1に似ているエフェクターは、主にナチュラルでアンプライクな歪みを提供するオーバードライブ系のペダルです。DB-1は比較的フラットで原音に忠実な音作りが特徴なので、同様のコンセプトを持った他のエフェクターと比較することができます。以下にいくつかの似たエフェクターを挙げてみます。

①Ibanez Tube Screamer(TS9 / TS808)

Tube Screamerは、オーバードライブの代名詞とも言える存在で、特に中域にピークを持たせたサウンドが特徴です。クリーントーンにプッシュを加えるブースター的な使い方から、ソロ時の音抜け確保まで、幅広く活用されています。

SOBBAT Drive Breaker DB-1も、TS系ペダルと同様にミッド重視のウォームなサウンドと、ピッキングに対する高い追従性が共通しています。どちらもギターのキャラクターを活かした自然な歪みを提供する点で近いと言えるでしょう。

ただし、Drive Breakerの方がローエンドの出力が豊かで、EQもTREBLEとBASSの2バンド構成となっており、より細やかな音作りが可能です。TSの持つクラシカルな音色をベースに、現代的なレンジ感や汎用性を加えた印象です。

②Fulltone OCD

OCDは、アンプライクなレスポンスと広いダイナミックレンジが魅力のドライブペダルです。ロー〜ミッドがしっかりと出る、コンプレッションの少ないオープンなサウンドが特徴で、ギターのボリューム操作にも自然に追従します。

Drive Breaker DB-1もまた、アンプに近いナチュラルな歪み感やタッチレスポンスを持っており、その点でOCDと似たキャラクターを持っています。どちらも低〜中程度のゲインでの運用に強く、ジャンルを問わず使えるモデルです。

一方で、Drive BreakerはOCDに比べて中域の押し出し感がやや強く、歪みの質もより滑らかで粘り気がある傾向があります。OCDが抜けの良さを重視するのに対し、Drive Breakerは温かみとコシのあるサウンドを求めるプレイヤーにマッチします。

③BOSS OD-3

BOSS OD-3は、クリーン寄りのローゲインから、少し歪んだクランチトーンまでをカバーする万能型のオーバードライブです。低域の出力がしっかりしており、コードワークでも芯のある太いサウンドが得られるのが特徴です。

Drive BreakerとOD-3は、フルレンジでナチュラルなドライブサウンドを志向している点で共通しています。どちらもアンプライクな音色を持ちつつ、バッキングにもリードにも対応できる柔軟性を備えています。

ただし、OD-3はBOSSらしいややタイトでスッキリした質感があり、Drive Breakerの方がよりウォームで有機的な歪み方をする印象です。また、EQの調整幅もDrive Breakerの方が広く、音作りの自由度に優れていると言えます。

④BOSS BD-2

BD-2は、クリーンと歪みの中間に位置する「クランチトーン」に強いペダルで、ピッキングの強弱によって歪みのニュアンスを変えられるのが特徴です。ブルースやオルタナ系プレイヤーに特に人気があります。

Drive Breakerも、ピッキングニュアンスの再現性が高く、ナチュラルな歪み感が魅力であるという点で、BD-2と共通する特徴を持っています。どちらもギター本来の表現力を引き出すタイプのペダルです。

一方で、Drive Breakerの方が音に厚みがあり、ミッドやローの成分が豊かです。BD-2がややドライでカラッとした質感なのに対し、Drive Breakerはより艶やかで中域に存在感のあるトーンが得られます。

BD-2について、より詳しく知りたい方は下記の記事がおすすめです。

⑤Maxon OD-9

Maxon OD-9は、Ibanez TS9と同様の回路を持つオーバードライブで、ウォームで中域が前に出るサウンドが特徴です。TS系を受け継ぎつつも、より現代的な音圧感を持ったモデルとして人気です。

Drive Breakerとは、中域にフォーカスしたサウンドやクリーンブースター的な使用ができる点で共通しています。どちらもギター本来の音を壊さずに持ち上げてくれる、使い勝手の良さが魅力です。

一方で、Drive Breakerの方がローエンドの出力が豊かで、EQによる音作りの幅も広いため、より幅広いジャンルに対応できる柔軟性があります。OD-9がシンプルで王道なTS系サウンドを求める方向けであるのに対し、Drive Breakerはより多用途なプロ向けTS系の進化形といえるでしょう。