日本を代表するロックミュージシャン・奥田民生。その独特のサウンドとプレイスタイルは、多くのギタリストに影響を与え続けています。本記事では、奥田民生が実際に使用しているギター、アンプ、エフェクターを型番付きで詳しく解説。GibsonやFenderをはじめとした名機から、ProvidenceやBOSSなどのエフェクターまで、彼のサウンドの秘密に迫ります。奥田民生の機材に興味がある方や、同じようなトーンを目指す方は必見です!

- 奥田民生はどんなアーティスト?

- 奥田民生の経歴

- 奥田民生の代表曲は?

- ギタリストとしての奥田民生

- 奥田民生の使用ギターは?

- Gibson 1959 Les Paul Standard(Sunburst) Serial No.9 1165

- Gibson Les Paul Standard w/Bigsby

- Gibson Flying V 2012

- Gibson 2003 Les Paul Special SC TV White w/Bigsby

- Gibson Explorer 2019

- Gibson SG Melody Maker 1967

- Gibson ES-330

- Gibson ES-335

- Gibson J-45 1958

- Gibson CF-100E

- Fender Jazzmaster 1962

- Hofner Model 191

- Gibson Firebird II 2013

- Gibson Les Paul Standard 1959

- 奥田民生の使用アンプは?

- 奥田民生の使用エフェクターは?

奥田民生はどんなアーティスト?

奥田民生さんは、「自然体でロックする天才肌の職人」という表現がぴったりの、唯一無二のミュージシャンです。ユニコーン時代からソロ活動に至るまで、日本の音楽シーンで常に独自の存在感を放っています。

飾らないキャラクターと自然体な音楽性

奥田民生の魅力のひとつは「力が抜けているのに、カッコいい」というスタイル。演奏も歌も、どこかラフで気取らないのに、聴く人の心にスッと入ってくるセンスがあります。「イージュー★ライダー」など、どこか“ゆるい”雰囲気の楽曲でも、メロディやアレンジが抜群に秀逸です。

ソングライティングの名人

奥田民生は、キャッチーだけど深みのあるメロディ、そして日常に寄り添うような歌詞を書くのが非常にうまいです。何気ない言葉で、情景や感情を描くセンスが抜群なのです。

DIY精神に溢れた音作り

録音からミックスまでを自宅で行うことも多く、ソロでは「一人多重録音」(通称:ひとりカンタビレ)で作品を作ることも。機材も古いものを大切に使い、音作りにもこだわる“職人肌”の側面も持っています。

ジャンルレスな音楽性

ロックをベースに、ポップス、フォーク、ブルース、ガレージ、さらには昭和歌謡のテイストまで、多様なジャンルを自由に取り入れるスタイル。だけど“奥田民生節”として一貫性があるのがすごいところ。

コラボレーションの達人

他アーティストとのコラボも多く、PUFFYや木村カエラなどへの楽曲提供やプロデュースも数多く手がけています。ジャンルや世代を超えて、アーティストからの信頼も厚いです。

ユーモアとロックが共存するアーティスト

歌詞や映像、MCなどにもユーモアが散りばめられていて、それでいて音楽は本格派。この“ゆるさとガチさの絶妙なバランス”が、長年ファンに愛されている理由です。

奥田民生の経歴

ユニコーン時代(1980年代)

1986年、ロックバンド「ユニコーン」にボーカルとして加入し、1987年にメジャーデビュー。ユニコーンは独自のポップセンスと個性的なメンバーによって注目を集め、「大迷惑」「働く男」「すばらしい日々」などのヒット曲を多数輩出。奥田民生は作詞・作曲・ボーカルを担当し、ユニコーンの音楽的中核を担っていました。

ソロアーティストとしての出発(1994年〜)

1993年にユニコーンが解散。翌1994年からソロ活動を本格始動。代表曲には「愛のために」「イージュー★ライダー」「さすらい」などがあり、1990年代後半から2000年代にかけて、“日本語ロックの新しいかたち”として多くのリスナーに支持されました。独特の脱力感、日常に根ざした歌詞、そしてアナログ感のあるサウンドが特徴です。

プロデューサー・コラボレーターとしての活躍

奥田民生は、他アーティストのプロデュースや楽曲提供にも積極的。PUFFY、木村カエラ、サンボマスター、斉藤和義など、数多くのアーティストと関わってきました。また、「地球三兄弟」「MTR&Y」「ひとりカンタビレ」など、自由なスタイルでのユニット活動も展開。

ユニコーン再結成と現在(2009年〜)

2009年、ユニコーンがまさかの再結成。以降、ソロとバンドの両立という独自のスタイルで活動を続けています。どちらの活動でも、肩肘張らない「等身大の音楽」を追求し続けており、そのスタンスは多くのミュージシャンからリスペクトされています。

奥田民生の代表曲は?

イージュー★ライダー

1996年にリリースされたこの曲は、奥田民生のソロ活動初期の代表作であり、彼の音楽スタイルを象徴する一曲です。軽快なメロディと自由な歌詞が特徴で、多くのファンに愛されています。

さすらい

1998年に発表されたこの曲は、旅をテーマにした歌詞とシンプルなアレンジが魅力です。奥田民生の代表的なアコースティックナンバーとして知られています。テレビ朝日系のドキュメンタリー番組「痛快!ビッグダディ」のテーマ曲にもなっていました。また、テレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか?」にて、BGMとして使用されています。

マシマロ

2001年にリリースされたこの曲は、独特なタイトルとポップなサウンドで話題となりました。奥田民生のユーモアとセンスが光る一曲です。

太陽が見ている

2022年に発表されたこの曲は、日本テレビ系ドラマ「逃亡医F」の主題歌として起用されました。力強いメッセージとエネルギッシュなサウンドが特徴です。

旅をゆけ(奥田民生はっとり)

2023年にリリースされたこの曲は、奥田民生とはっとり(マカロニえんぴつ)のコラボレーションによる作品です。新たな音楽的挑戦として注目を集めました。

ギタリストとしての奥田民生

奥田民生は、日本の音楽シーンを代表するギタリストの一人であり、シンガーソングライターとしても高い評価を受けています。ギタリストとしての奥田民生を一言で表すならば「飾らないのに圧倒的にセンスがある」タイプのギタリストです。以下に、奥田民生のギタリストとしての特徴をいくつか挙げます。

ラフで自然体なプレイスタイル

奥田民生のギターは、テクニカルすぎず、飾らないけれど心地よい。力の抜けた自然体の演奏スタイルが魅力で、「頑張って弾いている感」がないのに、耳に残るフレーズやリフが多いのが特徴です。

ソングライティングに寄り添ったギター

奥田民生のギターは、歌やメロディを引き立てるための役割がとても強いです。派手に前に出るというよりは、「歌に寄り添うような」コードワークやリフ、ちょっとしたフレーズのセンスが抜群です。

アナログでローファイな音作り

エフェクトで作り込んだハイファイな音よりも、ビンテージアンプ直結に近い、ガレージっぽいロックサウンドが彼のトレードマーク。録音でもあえてちょっと“ゆるい”感じを出すのが彼らしさ。

ルーツ志向のロックギタリスト

奥田民生のスタイルは、ビートルズ、ジミ・ヘンドリックス、クラプトンなど、60〜70年代の洋楽ロックの影響を強く受けています。日本語ロックにその感覚を持ち込んだ先駆者的存在でもあります。

奥田民生の使用ギターは?

奥田民生は様々なギターを使用しています。自身のYouTubeチャンネルでもたまに使用ギターを紹介しています。ここでは、彼が使用している代表的なギターをいくつかリストアップします。

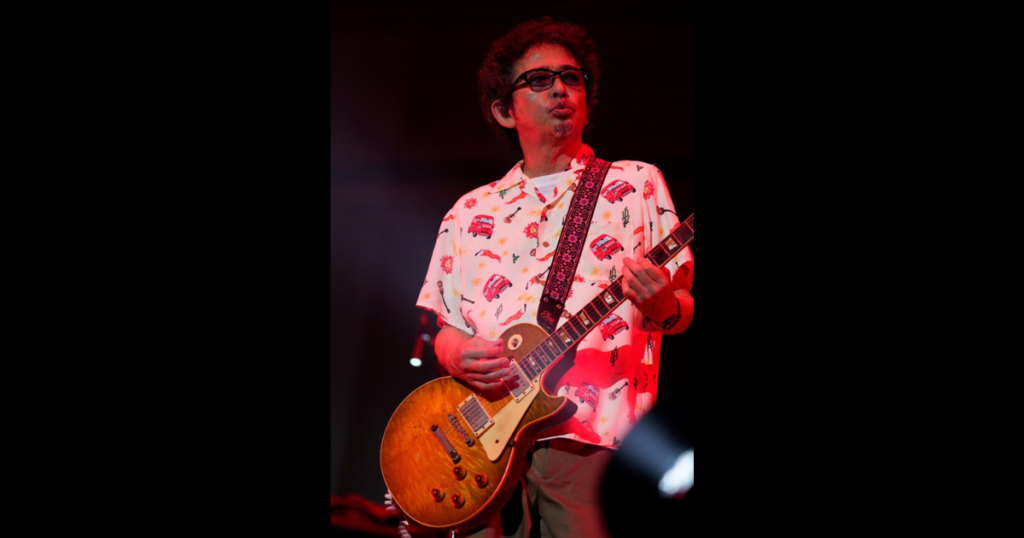

Gibson 1959 Les Paul Standard(Sunburst) Serial No.9 1165

このギターは、奥田民生がユニコーン時代に購入したもので、非常にお気に入りの1本として知られています。ヴィンテージのレス・ポールとしても非常に貴重で、1000万円以上の価値があるとされています。また、このギターは、Gibson Custom Shopによって「Collector’s Choice #29 Tamio Okuda 1959 Les Paul」として復刻されました。このモデルは、奥田民生のオリジナルギター(シリアルナンバー9 1165)を徹底的に解析し、外観、傷、木材、ピックアップなどを忠実に再現したもので、全世界で300本限定で製作されました。

Gibson Les Paul Standard w/Bigsby

このギターは、奥田民生が自身のスタイルに合わせてカスタマイズした「奥田オリジナル」とも言える一本であり、後付けでビグスビー・トレモロユニットを搭載したり、元々P-90ピックアップが搭載されていたものを、ハムバッカー(P.A.F)に交換したりしています。

エレキギターに取り付けることで音程を微妙に上下させる効果を得られるビブラート・ユニット(トレモロ・アーム)の一種です。レトロでクラシカルな見た目と、滑らかなアーム操作が特徴で、多くのロックンロールやロカビリー系ギタリストに愛されています。

エレキギターに使われるピックアップの一種で、ノイズを打ち消すように設計されたものです。音の出力が高く、中低音が強調される傾向があり、ハードロックやメタル、ジャズ、ブルースなどに最適です。

Gibson Flying V 2012

自身のYouTubeチャンネルにて紹介していたギターです。特徴としては、シャープで個性的なV字型のボディデザインが最大のポイントで、強いビジュアルインパクトを持ち、ステージ映えするルックスが魅力です。ボディ材にはマホガニーが使用され、豊かで厚みのある中低音と、抜けの良い高音を生み出します。ピックアップにはパワフルなハムバッカー(’57 ClassicやBurstbuckerタイプが多い)が搭載され、ロックやハードロック、ブルースなどで力強いドライブサウンドを提供します。2012年モデルは特にネックのグリップがスリムで弾きやすく、伝統的なFlying Vの魅力を維持しながら、モダンプレイヤーにも扱いやすい仕様になっているのが特徴です。

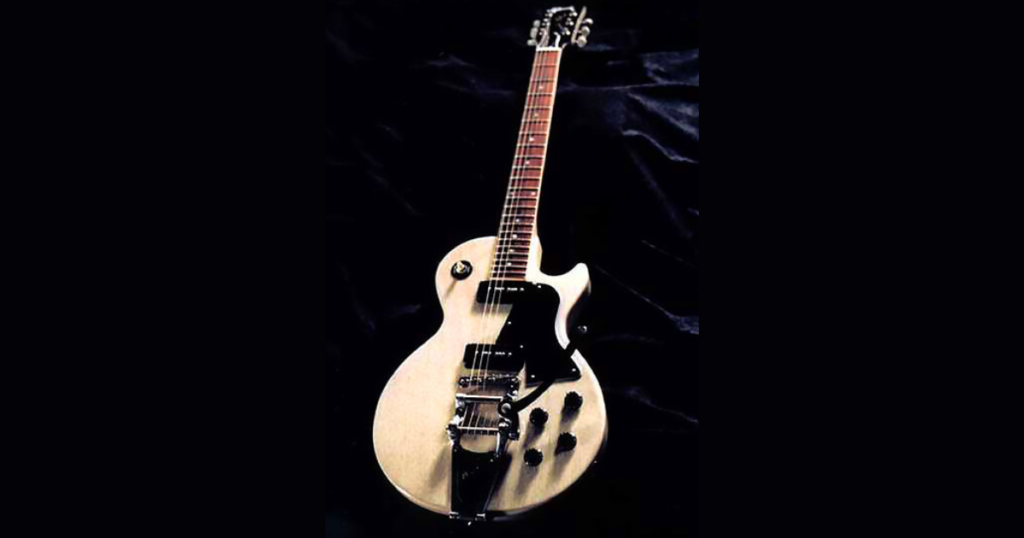

Gibson 2003 Les Paul Special SC TV White w/Bigsby

シングルカットのマホガニーボディにP-90ピックアップを2基搭載し、太く粘りのある中域と鋭いアタック感を持ったサウンドが特徴です。仕上げはビンテージ感あふれるTVホワイトカラーで、当時の古いテレビ映えを意識した、やや黄みがかったクリーム色のような独特のルックスになっています。さらにこのモデルはBigsbyヴィブラートユニットを装備しており、ビブラート効果を加えた表現力豊かなプレイが可能です。クラシックロックやブルース、ガレージサウンドとの相性がとても良い、渋い1本です。

Gibson Explorer 2019

自身のYouTubeチャンネルにて紹介していたギターです。マホガニーボディとマホガニーネックによる豊かな中低域は、バッキングでもリードでも分厚いサウンドを支え、ロックバンドの中でもしっかりと抜ける音を提供します。搭載されているBurstbucker 2とBurstbucker 3ピックアップは、ヴィンテージPAFサウンドに近いウォームで粘りのあるトーンを持っており、オーバードライブとの相性も抜群です。スリムなネックプロファイルにより、ソロプレイやリフワークがスムーズにできる点も、クラシックロックのダイナミックな演奏に適しています。

Gibson SG Melody Maker 1967

このギターは、彼のYouTubeチャンネル「カンタンカンタビレ」やライブパフォーマンスなどで紹介・使用されており、彼のギターコレクションの一部として知られています。軽量で取り回しが良く、シンプルな構造ながらも豊かなトーンを持つ点が特徴です。

Gibson ES-330

奥田民生が愛用しているのは1959年製のES-330で、元々チェリーレッドのフィニッシュだったものをホワイトにリフィニッシュした個体です。このギターは、2013年に発表されたソロアルバム『O.T Come Home』のレコーディングで最も頻繁に使用され、ライブでも度々登場しています。

また、このオリジナルの1959年製ES-330を基にギブソンから奥田民生シグネチャーモデル「Gibson Memphis Tamio Okuda 1959 ES-330 Classic White」が発売されました。このギターは奥田さんの好みに合わせて、センターブロックを持たないフルホロウ構造となっていたり、MHS P-90ピックアップを2基搭載し、歯切れの良いトーンで演奏できるようになっています。

ギターのボディ内部が完全に空洞になっている構造のことを指します。フルホロウギターは、ボディのセンター部分に木材のブロックが入っていないため、音がボディ内で自由に共鳴し、温かみのある、自然でアコースティックなサウンドが得られます。

Gibson ES-335

1958年に登場したセミホロウボディのエレキギターで、アーチトップ構造とセンターブロックを採用し、豊かなサウンドとフィードバックの少なさが特徴です。ハムバッカーピックアップを搭載しており、ジャズからロックまで幅広いジャンルで活躍します。

Gibson J-45 1958

「ザ・ワークホース(働き馬)」の愛称で知られる、Gibsonを代表するアコースティックギターのビンテージモデルです。マホガニーバック&サイドとスプルーストップによる豊かな中低音と、ふくよかで温かみのあるサウンドが特徴です。1958年製はラウンドショルダー形状が美しく、経年変化による深みのあるトーンと、力強いストロークや繊細なフィンガーピッキングにも応える柔軟さを備えています。

Gibson CF-100E

1950年代に登場したエレクトリックアコースティックギターで、特にその豊かなアコースティックトーンとP-90ピックアップで知られています。奥田民生の音楽性を反映したシグネチャーモデル「Tamio Okuda CF-100E」も存在します。温かみのある音色とアコースティックギターとしての優れたパフォーマンスが特徴です。

P-90ピックアップは、シングルコイルの中で比較的大きなサイズを持ち、温かみのある音と力強いトーンが特徴です。ハムバッカーほどではないが、出力が高く、ロックやブルースなどで広く使用されています。

Fender Jazzmaster 1962

1962年製のJazzmasterは、ヴィンテージギターの中でも特に人気の高いモデルで、独特のトレモロシステムとスムーズなサウンドが特徴です。奥田民生はこのギターを音楽に深みと幅を加えるために使用しており、特にその温かくクリーンなトーンを好んでいます。

Hofner Model 191

2021年2月26日に行われた「MTRY TOUR 2021」の東京都府中市での公演ではHofner Model 191を使用している様子が確認されています。Hofner Model 191は、1950年代に製造されたセミアコースティックギターで、アコースティックな要素とエレクトリックギターならではの歯切れの良い音が融合したサウンドです。ボディはセミホロウボディとなっており、クリーンで豊かなトーンが特徴です。

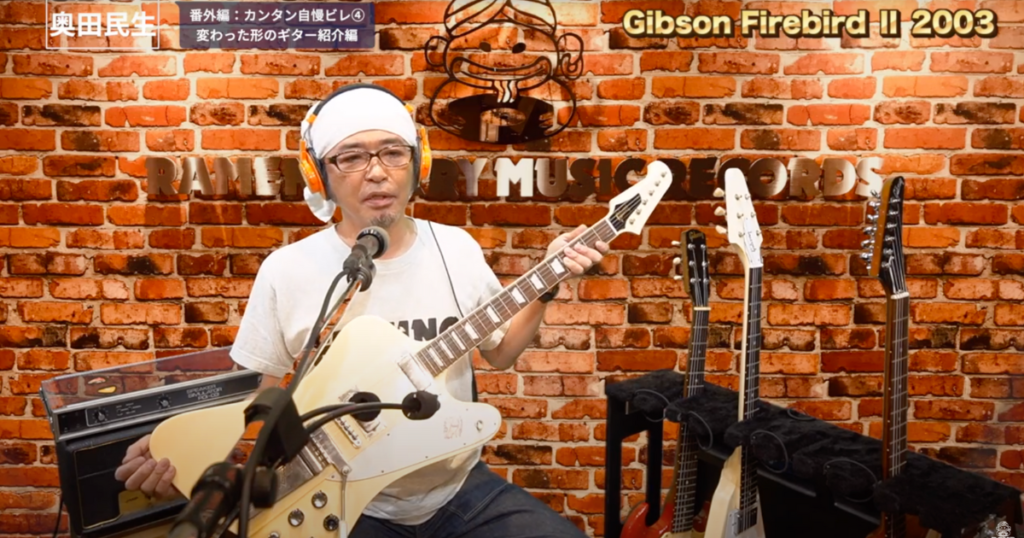

Gibson Firebird II 2013

自身のYouTubeチャンネルにて紹介していたギターです。リバーススタイルの独特なボディシェイプとスルーネック構造により、優れたサステインと豊かな鳴りを実現しています。ピックアップには、通常のミニハムバッカーよりも高出力なFirebird専用ピックアップが搭載され、シャープで歯切れの良いトーンと、中域の押し出し感が特徴です。2013年モデルでは、伝統を尊重しながらも演奏性を向上させた仕様になっており、ロックやブルースに最適なギターに仕上がっています。

Gibson Les Paul Standard 1959

自身のYouTubeチャンネルにて紹介していたギターです。エレクトリックギター史上最も有名で評価の高いモデルのひとつです。1959年製のレスポール・スタンダードは、厚みのあるマホガニーボディに美しいメイプルトップを合わせた構造で、豊かな中低音ときらびやかな高音を両立したサウンドが特徴です。ピックアップにはPAF(Patent Applied For)ハムバッカーが搭載されており、温かみがありながらもクリアなトーン、そして歪ませたときの滑らかなドライブサウンドが魅力です。59年モデルは、ネックが少し太めで握りごたえがあり、サステインの豊かさと弾きやすさのバランスにも優れています。この年式のレスポールは、ジミー・ペイジやエリック・クラプトンなど多くの伝説的ギタリストに愛され、クラシックロック、ブルースロックの象徴とも言える存在になりました。

Gibson Les Paul Standard 1959年製は、PAFハムバッカーによる太くバランスの良いトーンと、弾きやすさを両立したネックシェイプで完成度が非常に高いモデルです。美しいフィギャードメイプルのトップ材と、希少性の高さも相まって、伝説的な存在となりました。ジミー・ペイジやエリック・クラプトンらの使用により、その価値はさらに不動のものとなっています。

奥田民生の使用アンプは?

Marshall 1959

Gibson Les Paul Standard 1959(シリアルナンバー #9-1165)とMarshall 1959アンプを使用することで、太くて粘りのあるロックサウンドを生み出しています。Marshall 1959は、「Plexi(プレキシ)」の愛称で知られる100W出力の真空管アンプヘッドで、クラシックなロックサウンドを象徴するモデルです。奥田民生は、このアンプを通じて、シンプルながらも力強いトーンを追求しています。以下の動画では、Gibson Les Paul Collector’s Choice #29(奥田民生シグネチャーモデル)とMarshall 1987X(Marshall 1959の50W版)を組み合わせたサウンドを聴くことができます。

Marshall 1960B

ライブやレコーディングにおいて、Marshall 1959アンプヘッドと組み合わせて、クラシックなロックサウンドを追求しています。Marshall 1960Bは、4×12インチのスピーカーを搭載したキャビネットで、特にロックやハードロックのジャンルで定評があります。奥田民生は、1974年製のMarshall 1959アンプヘッドと1960Bキャビネットをリンクして使用しており、この組み合わせは彼のトレードマークとも言えるサウンドを生み出しています。また、Marshall公式ブログでも、奥田民生が1960Bキャビネットを使用していることが紹介されています。彼のサウンドメイクにおいて、Marshall 1960Bは重要な役割を果たしていることがわかります。

Laney VC30

現在の奥田民生の主なアンプはマーシャル1959と1960Bキャビネットの組み合わせですが、一時期Laney VC30ギターアンプを使用していました。Laney VC30は、イギリス製の真空管アンプで、VOX AC30に似たクリーンで温かみのあるトーンが特徴です。奥田民生さんは、マーシャルの力強いドライブサウンドとLaney VC30のクリーントーンを組み合わせることで、独自の音色を追求していたと考えられます。なお、スピッツの草野マサムネも長年愛用しており、国内外の多くのギタリストに支持されているモデルです。

Marshall JMP 2061X LEAD&BASS 20

1960年代のオリジナル「Lead and Bass 20W(通称:2061)」を忠実に再現した、ハンドワイヤードの真空管アンプヘッドです。このアンプは、EL84真空管を搭載し、20Wの出力を持ちます。2チャンネル仕様で、各チャンネルには2つのインプットがあり、ジャンパーケーブルを使用して両チャンネルを接続することで、より豊かなオーバードライブサウンドを得ることができます。コンパクトなサイズと軽量設計により、スタジオや小規模なライブでの使用に適しています。また、シンプルな操作性と、ギターのボリュームやトーンノブへの反応の良さも特徴です。クラシックなロックやブルースのトーンを求めるギタリストにとって、魅力的な選択肢となるアンプです。

Marshall JMP Model 1917 PA 20

Marshall公式ブログの記事によれば、レコーディングにおいてこのアンプが「大活躍した」と記載されています。 Marshall JMP Model 1917 PA 20は、1960年代後半に製造された20W出力の真空管アンプヘッドで、そのシンプルな回路構成と豊かな真空管サウンドで人気があります。奥田民生のように、ヴィンテージ機材を活用して独自の音色を追求するミュージシャンにとって、PA20は魅力的な選択肢となっています。

奥田民生の使用エフェクターは?

ProCo RAT Black Face

ユニコーン時代(1990年頃)に使用。シンプルな足元で、ブラックフェイスのRAT1を愛用していました。 ProCo RATは、1980年代から多くのギタリストに愛用されているディストーションペダルで、独特の中域の押し出し感とファズに近い歪みが特徴です。奥田民生のようなシンプルで力強いロックサウンドを志向するギタリストにとって、ProCo RATは選択肢の1つとなります。

SOVTEK Electro-Harmonix Big Muff Pi Russia

ロシア製のビッグマフで、太くて荒々しいファズサウンドが特徴です。 アメリカ製の同系統モデルに比べて、ロシア製はやや滑らかで丸みのあるサウンドが特徴です。サステインは若干控えめながらも、Big Muffならではのファズサウンドはしっかりと受け継がれています。個性的なトーンを求めるギタリストに高い人気を誇ります。

BOSS SD-1 Super OverDrive

ソロ活動初期から使用。1981年に発売されたオーバードライブペダルで、温かみのある中域と自然な歪みが特徴です。現在は、Free The Toneから発売された奥田民生シグネチャーオーバードライブを使用しているようです。

Providence Sonic Drive

豊かな中域ナチュラルな歪みが特徴のオーバードライブペダルです。 ユニコーン時代からソロ活動初期にかけて、彼のエフェクトボードに組み込まれていたことが確認されています。リズムからリードまで幅広いプレイに対応し、プレイヤーの感情を繊細かつ力強く表現できるオーバードライブペダルです。歪ませた状態でも1弦から6弦までの音がバランス良く出力され、コード感がしっかりと保たれます。ゲインを抑えれば、コードストロークのアタックが鋭く際立ち、荒々しくも輪郭のあるドライブサウンドが得られます。一方で、ゲインを上げていくと音のつながりが滑らかになり、ピッキングのニュアンスを活かしたリードプレイに最適なサウンドになります。何度かバージョンアップしたものが発売されています。

Retrospec The Squeeze Box

真空管を搭載した高品質なコンプレッサーで、「股旅」ツアーで使用されていました。 B’zの松本孝弘や、Tony Levin(ジョン・レノン、デヴィッド・ボウイ、ポール・サイモン、ピーター・ガブリエル、キング・クリムゾンなどで知られるベーシスト)など、著名なミュージシャンにも愛用されています。特に、トーンの豊かさと真空管ならではの温かみのあるサウンドが評価されています。

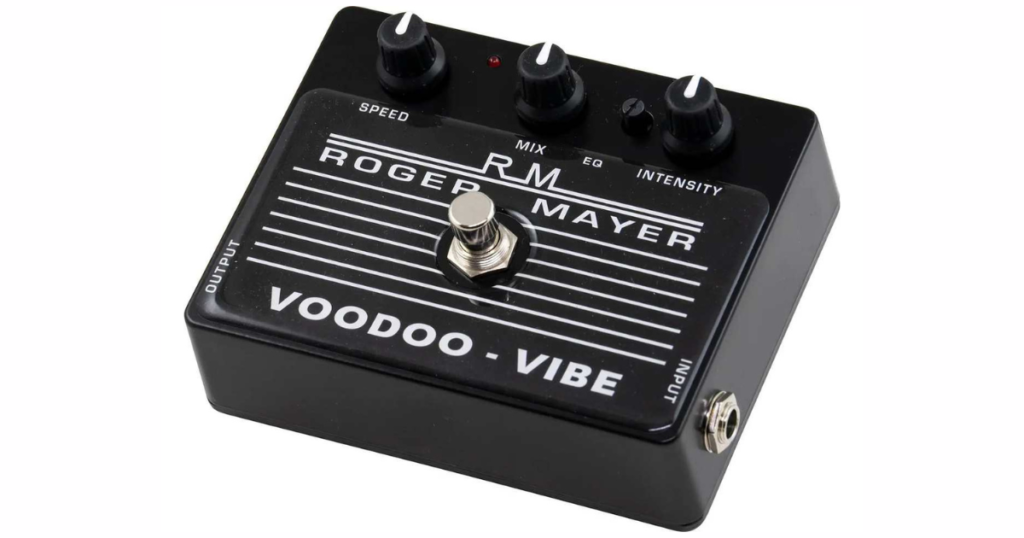

Roger Mayer Voodoo Vibe

初期型のVoodoo Vibeを「股旅」ツアーで使用。フェイザー、ビブラート、ユニヴァイブ効果を持つ多機能モジュレーションペダルです。 1960年代にJimi Hendrixの技術者としても知られるRoger Mayerが開発した、アナログのユニヴァイブ系エフェクターです。オリジナルの「Univibe」をベースに、トレモロ機能や波形の選択、バイアス調整などの機能を追加し、より多彩なサウンドメイキングが可能となっています。

MXR Phase 90

2004年の10周年記念ツアーで使用されたフェイザーです。 1972年にMXR社から発売されたフェイザーエフェクターで、シンプルな操作性と独特の音色で多くのギタリストに愛用されています。現在では、オリジナルのサウンドを再現した「Vintage Phase 90」や、エディ・ヴァン・ヘイレンのシグネチャーモデル「EVH Phase 90」など、さまざまなバリエーションが展開されています。

BOSS BF-3 Flanger

多彩なフランジャー効果を持つペダルで、ライブやレコーディングで使用されています。1990年代に発売されたフランジャーエフェクターで、BOSSの伝統的なフランジャーサウンドに加え、モダンな機能を搭載しています。特に、UltraモードやGate/Panモードなど、独自のモードを搭載しており、幅広いサウンドメイキングが可能です。

BOSS DM-2(改造品)

1981年に発売されたアナログディレイエフェクターで、BBD(バケットブリゲードデバイス)を使用した温かみのあるディレイサウンドが特徴です。つまみを立ったまま操作できるように改造されています。

MXR Analog Delay

「股旅」ツアーで使用されたビンテージのアナログディレイです。アナログ回路特有のサウンドが魅力で、ディレイ音に自然な温かみがあり、デジタルディレイとは異なる「粘り気のある」音を提供します。リピートが増えるにつれて、ディレイ音は少しずつ劣化し、ヴィンテージ感あふれるサウンドを生み出します。これがアナログディレイの特徴であり、多くのギタリストに好まれています。

DLS Effects Echo TAP

ディレイ/エコー効果を持つペダルで、ライブでの使用が確認されています。DLS Effectsによって製造されたデジタルディレイペダルで、特にタップテンポ機能を備えており、ライブパフォーマンスや即興演奏に便利です。このペダルは、アナログやデジタルディレイの両方をサポートしており、アナログディレイの温かみと、デジタルディレイの精度を組み合わせることで、非常に多彩なサウンドを得ることができます。

Jim Dunlop Cry Baby(型番不明)

「股旅」ツアーで使用されたワウペダルです。 最も有名で人気のあるワウペダルのひとつで、ギタリストにとって欠かせないエフェクターです。このワウペダルは、音色に「ワウワウ」と特徴的なフィルター効果を加えることで、独特の音色を生み出します。元々は1960年代のジミ・ヘンドリックスやエリック・クラプトンなどのギタリストによって使われ、その後も多くのギタリストに愛され続けています。